現在位置 ホーム > 文化活動・観光 > 地域活動・国際交流 > 「地域活動・国際交流」の講座・イベント > 市民協働講座「Teen's未来デザイン・ワークショップ」を開催しました

ここから本文です。

市民協働講座「Teen's未来デザイン・ワークショップ」を開催しました

令和7年8月20日(水曜日)と9月21日(日曜日)の二日間にわたり、市民協働講座「Teen's未来デザイン・ワークショップ2025inTORIDE」を開催しました。二日間で、中学生2名、高校生7名、社会人10名の計19名が参加しました。

10代の柔軟な発想力と大人の豊富な経験や知識を融合させ、取手市をより住みやすい地域にするためのアイデアを生み出すことを目的に、今回初めての試みとして開催しました。自分の特技ややってみたいことを地域の課題と結びつけ、アイデアを出す過程では、世代を超えて活発に意見交換が行われ、若い世代が提案するアイデアを大人がどのように支援し、実現に向けて取り組んでいけるか、さまざまな意見が出されました。ここでは、充実した二日間の様子をお伝えいたします。

ワークショップ概要

1回目

日時:令和7年8月20日(水曜日)10時から12時

場所:取手ウェルネスプラザ

参加者:学生4名(中学生1名・高校生3名)、社会人8名

講師:大滝 修 氏(東京経済大学客員教授、UNSAMコーチ)

- UNSAM(アンサム)とは、取手市を活動拠点とする中高生らのボランティア団体。中高生の社会参画プラットフォームとして、学校の枠を越え、国際協力・地域活動(子どもの居場所づくりや学習支援等)に取り組む。

流れ

1.(ワーク1)自分の特技や関心を共有

参加者が「学生時代に熱中していたこと」や「自分の特技や特徴」を全体に発表しました。参加者の多様な特技や興味を共有し、自身の強みや関心を地域づくりにどう生かすことができるかを考えました。

2.講師の大滝修氏が、未来を創造(想像)することの重要性について語りました。

- 大切なことは、結果ではなく考える過程。

- 未来は誰にも分からないから、未来を創造して考えることが、社会に良い変化を生み出す力となる。

3.(ワーク2)2040年の取手市を創造!

現在の中学生や高校生が社会の中で中核となる、「2040年の取手市」がどのような市であってほしいか、参加者同士で意見を交わしました。

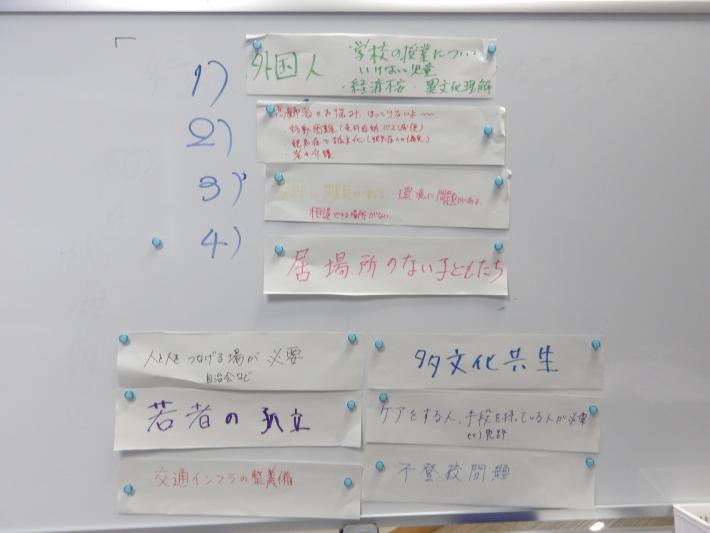

4.現在の取手市の課題について意見交換を行い、10個の課題が挙げられました。その中から、中高生が、特に重要だと考える「優先して取り組むべき課題」を4つ選びました。

(優先して取り組むべき課題)

1.外国人(学校の授業についていけない児童、経済不安、異文化理解)

2.高齢者の悩み(移動困難、認知症で孤立化)

3.家庭に問題がある、環境に問題がある、相談できる場所がない

4.居場所のない子どもたち

(その他挙げられた課題)

人と人をつなげる場が必要(自治会など)

若者の孤立

交通インフラの整備

多文化共生

ケアをする人、手段を持っている人が必要

不登校問題

- 大滝講師:参加者から挙げられた取手市の10個の課題には、「孤立」という共通点が見られた。人と交流し、繋がりを感じることができる「居場所づくり」が大変重要ということが明らかになった。次回のワークショップでは、参加者それぞれの好きなことや得意なことを活かしながら、居場所づくりの具体的なアイデアを考え、創造していく。

2回目

日時:令和7年9月21日(日曜日)10時から12時

場所:アトレ取手 たいけん美じゅつ場VIVA

参加者:学生7名(中学生2名・高校生5名)、社会人7名

流れ

1.1回目のワークショップの内容を参加者全員で振り返り、実際に人の居場所づくりに携わっている当事者が感じていることを全体に共有しました。

-

日本語学校職員

日本に初めて来た外国人は、言葉や文化が分からず、ごみの出しかたや騒音問題などでトラブルになることがある。外国人にとって、自国では普通のことでも日本では批判を受けることがある。しかし、そのことを外国人に教えてくれる場所が少ない。日本人と外国人が、お互いに歩み寄る努力が必要。

- 高校生

不登校の学生等の居場所づくりに取り組んでいる。不登校は、社会が作り出した問題。学校は、一つの枠組みであり、その枠からはみ出してしまう人がいるのは当たり前。社会が問題といっているから「問題」と認識しているだけ。学校以外に、自分の居場所を見つけ、自分の道を切り開くことはできる。

-

中学生

不登校の子どもたちも、学校意外に居場所があることを理解している人もいる。しかし、どのような人たちが居て何ができる場所なのか、中身が分からないことがある。そのため、参加するハードルが高く、不安を感じて参加できないことがある。

2.居場所づくりのアイデアを考案

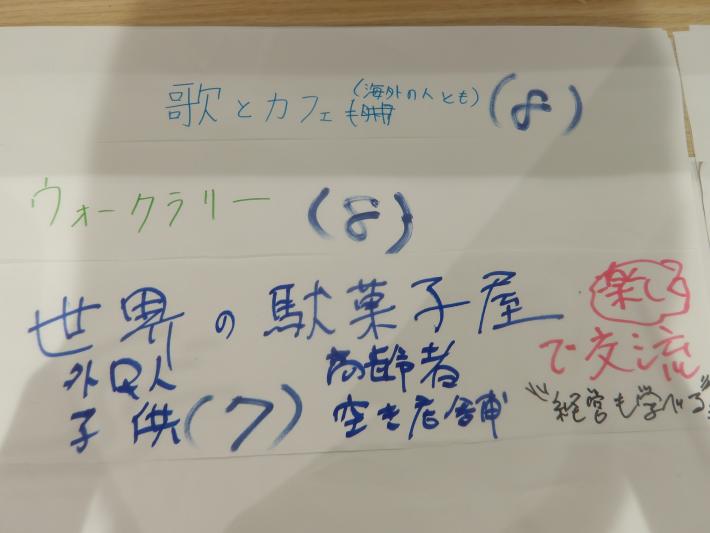

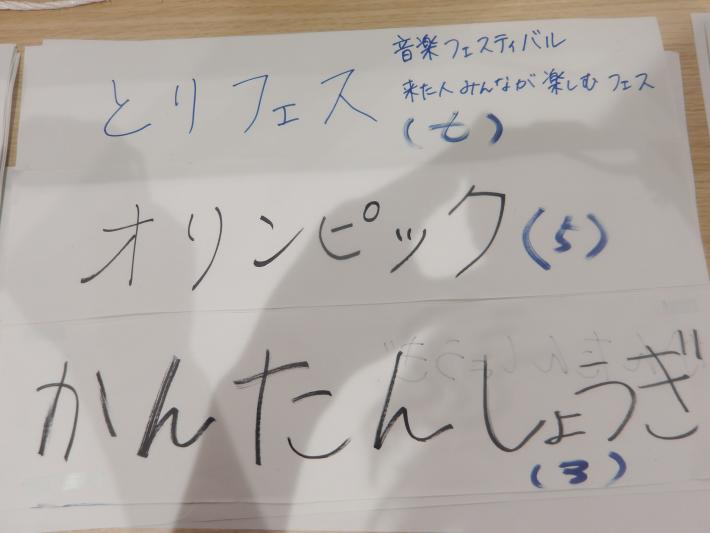

参加者が得意なことや好きなことを活かした居場所づくりのアイデアを考えました。以下は、参加者から挙がった7個のアイデアです。

(実現したいと回答した人数が多かったアイデア順)

1.歌とカフェ(海外の人とも)

2.ウォークラリー

3.世界の駄菓子屋

4.とりフェス(音楽フェスティバル)

5.オリンピック

6.かんたんしょうぎ

7.おじいちゃん、おばあちゃんがいろんな人に読み聞かせをする

参加者の特技を活かし、誰でも気軽に参加できる居場所づくりのアイデアが挙げられました。参加者からは、「世代や文化の違いは関係なく、参加できそう。」、「各アイデアを組み合わせたら、もっと素晴らしいアイデアが生まれるのではないか。」等の意見が挙がりました。

さらに、ワークショップ後半には、居場所があることで生まれる「人との交流」を参加者に体感してもらうため、学生と社会人が一緒になってポーチづくりに挑戦しました。あちらこちらで参加者の笑顔が見られ、人と交流する場の大切さを改めて実感しました。

居場所とは、自分が安心して信頼できる空間のことであり、私たちが生きていくために居場所づくりは大変重要です。

若者の発想と大人の知識や経験が融合されて生まれたアイデアの具体化に向けて、参加者と共に話し合いを重ねていきます。

参加者の感想(一部抜粋)

- いろいろな経験をした人の話が聞けて、楽しかった。(高校生)

- 中学生、高校生の問題意識を聞けて良かった。学生の「やりたい」を支援できる大人でありたい。(社会人)

- 年代を問わず、フラットに話せたのが良かった。(社会人)

- 1つのテーマについて話し合う時間がもっと欲しかった。(社会人)

ワークショップを終えて

ご参加いただいた学生の皆さま、社会人の皆さま、誠にありがとうございました。

今回のワークショップが、取手市に「良い変化」をもたらす第一歩となったと思います。

皆さまからいただいた貴重なアイデアやご意見を、次年度以降のワークショップに繋げられるよう、努めてまいります。ぜひまたのご参加をお待ちしております。