ここから本文です。

小堀の渡し(おおほりのわたし)

乗船時の注意事項

乗船時は、次の事項にご注意ください。

咳や発熱など、体調の悪いかたは乗船をご遠慮ください。

乗船に際しての新型コロナウイルス感染症対策

- アルコール消毒液を引き続き設置しています。

- 金銭授受の際はトレイ・手袋を使用します。

- 定期的に手すり等の手指が触れるものには消毒を実施します。

小堀の渡し

「小堀(おおほり)の渡し」は、取手市営の渡船(とせん)(渡し舟・渡し船)で、利根川下流域に残る唯一の渡船です。利根川をはさみ、市内中心部と小堀(おおほり)地区を結び運航しています。

現在の渡船は令和2年3月に就航しました。船体色は、東京藝術大学学長の日比野克彦氏(当時:美術学部長)が「市の鳥、カワセミにちなんだ、カラフルで、水面に映ったときの輝き」をイメージして、デザインしたものです。

小堀(おおほり)の渡し とりで号

とりで号の仕様

- アルミ船

- 登録長9.95メートル

- 登録幅3.00メートル

- 自転車、原動機付き自転車(50cc以下)は1人1台まで無料

- ペットはケージに入れれば乗船可能

- フライングデッキあり

とりで号の仕様(上記画像の拡大画像)(PDF:1,063KB)(別ウィンドウで開きます)

歴史

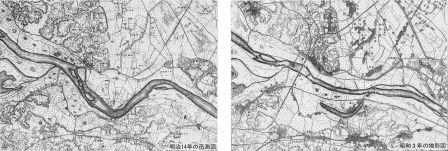

かつて利根川は、取手市の南(現在の古利根沼(ふるとねぬま))を蛇行して流れていましたが、水害が絶えなかったことから利根川改修工事(明治40年から大正9年まで)が行われ、現在の形に姿を変えました。

その結果、当時、地続きであった小堀(おおほり)地区は、利根川により分断されました。利根川の改修により、交通の不便を感じた地域住民によって渡船場(とせんば)の設置が協議され、大正3年に渡し船を出したのが小堀(おおほり)の渡しの始まりとされています。

その後、昭和42年には取手町営となり、平成11年に取手市営の小堀(おおほり)循環バスが運行を開始するまで、通勤・通学や、住民の日常生活の足として活躍しました。

現在では、誰もが乗船できる観光船としての役割をもちつつ、茨城県はもとより利根川下流域に残る唯一の渡し船として、かつての水戸街道「取手の渡し(とりでのわたし)」の風情を受け継ぎ、今も運航を続けています。

左図 利根川改修工事前(明治14年)

右図 利根川改修工事後(昭和3年)

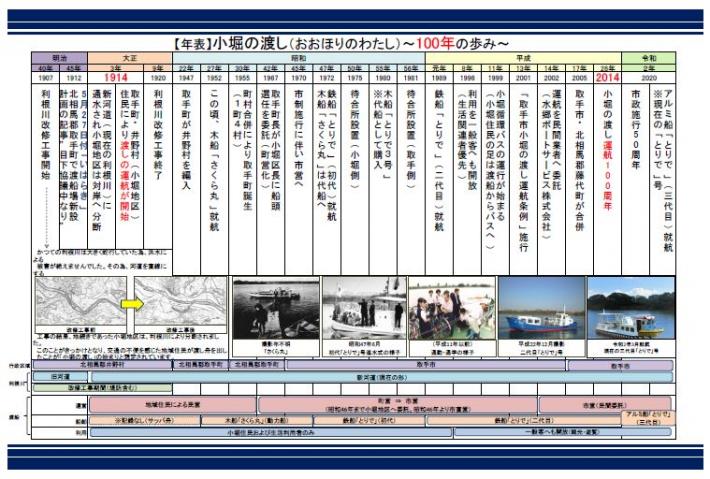

年表

大正3年(1914年)に運航を始めた小堀(おおほり)の渡しは、平成26年(2014年)に運航開始100周年を迎えました。

【年表】小堀(おおほり)の渡し100年の歩み(PDF:771KB)(別ウィンドウで開きます)

運航状況

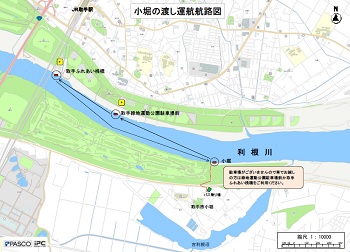

運航航路

「小堀(おおほり)」、「取手緑地運動公園駐車場前」、「取手ふれあい桟橋」の三点間で運航しています(一周約50分)。「小堀(おおほり)」には駐車場がございませんので、車でお越しのかたは「取手緑地運動公園駐車場前」、「取手ふれあい桟橋」からご利用ください。

小堀の渡し運航航路図(PDF:473KB)(別ウィンドウで開きます)

以下の運航経路ごとに料金が発生します。詳細は「料金」欄をご覧ください。

- 「小堀(おおほり)」から「取手ふれあい桟橋」まで

- 「取手緑地運動公園駐車場前」から「小堀(おおほり)」まで

- 「取手ふれあい桟橋」から「小堀(おおほり)」まで

運航時間

午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までの間は運航しておりません)

時刻表

「小堀(おおほり)」発(「取手緑地運動公園駐車場前」行)

- 午前9時

- 午前10時

- 午前11時

- 午後1時

- 午後2時

- 午後3時

- 午後4時

「取手緑地運動公園駐車場前」発(「取手ふれあい桟橋」行)

- 午前9時20分

- 午前10時20分

- 午前11時20分

- 午後1時20分

- 午後2時20分

- 午後3時20分

- 午後4時20分

「取手ふれあい桟橋」発(「小堀(おおほり)」行)

- 午前9時35分

- 午前10時35分

- 午前11時35分

- 午後1時35分

- 午後2時35分

- 午後3時35分

- 午後4時35分(最終便)

運休日

- 毎週水曜日

- 年末年始(12月29日から1月3日まで)

- 運航している時は、各船着き場にピンク色の運航中ののぼり旗が揚がっています。

(注意)土曜日、日曜日、祝日で河川の状況により運休した場合、下部問い合わせ先にご連絡ください。(守衛にお問い合わせください)

定員

- 12名(自転車・原動機付自転車も乗船できます。)

- 原動機付自転車は、道路交通法で規定された総排気量125CCエンジン最高出力4kw(5.4PS)以下(白ナンバー)の原付免許で運転できるものに限ります。

料金

- 利用者は1運航経路200円。小学生は1運航路100円。

- 自転車・原動機付自転車は1人1台まで無料(2台目からは1台につき1運航経路200円)。

(補足)どの船着場から乗船しても一周400円で乗船できます。(小学生は一周200円)

料金は乗船時に船長へ直接お支払い下さい。

ただし、次のいずれかに該当するかたは無料になります。

- 小堀(おおほり)地区居住のかた

- 小学生就学前の乳幼児

- 乗船に介護が必要なかた及び介護者のかた

アンケート調査にご協力ください

- 乗船時にアンケート調査を実施していますのでご協力をお願い致します。

注意事項

以下の注意事項をよく読んでご利用ください。

- 乗船についての事前申込みは受け付けておりません。船着場にて船長へ直接、乗船する旨を伝えてください(定員に達する場合は乗船できませんのでご注意ください)。

- 運休日以外にも、河川の増水・強風など、運航に支障をきたす場合は欠航となります。

- 乗船や手回り品の持ち込みをお断りさせていただく場合があります。利用に関しては取手市役所水とみどりの課または船長の指示に従ってください。

- ペットにつきましては、ケージに入れている場合のみご乗船できます。(盲導犬、介助犬及び聴導犬を除く)

リーフレット

小堀の渡し(おおほりのわたし)リーフレット(PDF:218KB)(別ウィンドウで開きます)

シンボルデザイン

新船就航に併せて、小堀(おおほり)の渡しシンボルデザインを作成しました。デザインは、東京藝術大学学長の日比野克彦氏が作成しました。ロゴが船の形になっていて渡し船の名称だということを、誰もが認識できるデザインになっています。

ミニツアーについて

小堀(おおほり)の渡しミニツアー「渡しの由来」の説明や古利根沼の河岸跡周辺をご案内する小堀(おおほり)の渡しミニツアーを毎年行っています。

詳細につきましては、下記のページをご参加ください。

古利根沼周辺の見どころについて

古利根沼周辺域の見どころについては、こちらのマップをご参照ください。

古利根沼周辺の見どころ(PDF:739KB)(別ウィンドウで開きます)

その他にも、我孫子市の古利根公園自然観察の森からは古利根沼を一望できます。

コミュニティバスの利用について

コミュニティバスの利用については、下記のページをご参照ください。

コミュニティバス

事業者情報

- 事業者名:取手市

- 事業所の都道府県市町村名:茨城県取手市

- 事業許可年度:平成12年度

- 事業の種類:人の運送をする内航不定期航路事業

船舶情報

- 船舶保有数:2

- 船名:とりで号/とりで3号

- 旅客定員:各12名

- 総トン数:各5トン

- 救命胴衣搭載数(大人):26着/13着

- 救命胴衣搭載数(子供):12着/0着

- 救命浮器搭載数:3基/1基

- 無線設備搭載状況:携帯電話

- 船舶検査証書交付年月日:令和2年2月7日/令和5年6月6日

事故情報

- 過去5年間の事故件数:0件

安全情報について

輸送の安全に関する基本的方針

- 安全最優先の原則に基づき、常に安全第一を心がけます。

- 関係法令を遵守し、事故の無いように心がけます。

- 安全管理体勢の継続的改善に務めます。

輸送の安全に関する重点施策及びその達成状況

令和6年度安全重点施策及び達成状況

令和6年度安全重点施策の達成状況は以下のとおり概ね良好でした。

引き続き安全運航に努めます。

- 無事故・無違反の継続(達成)

- 安全管理規定の確認と厳守(達成)

- 無理な運行は絶対しない(達成)

令和7年度安全重点施策及び達成状況

- 無事故・無違反の継続

令和7年度が終了しましたら公表いたします。 - 無理な運航は絶対にしない

令和7年度が終了しましたら公表いたします。 - 安全点検の徹底

令和7年度が終了しましたら公表いたします。

安全統括管理者及び運航管理者に係る情報

- 安全統括管理者:建設部次長:令和7年4月1日選任

- 運航管理者:水郷ボートサービス株式会社専務取締役:平成22年3月1日選任

安全管理規程

この規程は、明確な安全方針に基づき、安全最優先意識の徹底を図り実行すべく、取手市の使用する船舶の運航業務を適正かつ円滑に処理するための責任体制及び業務実施の基準を明確にし、輸送の安全を確保することを目的としています。

安全管理規程(PDF:173KB)(別ウィンドウで開きます)

PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。