ここから本文です。

更新「夏休み探究ツアーinみなかみ」を実施しました

「夏休み探究ツアーinみなかみ」の概要

取手市の友好都市である群馬県みなかみ町で、森林が持つさまざまな働きへの理解を深めることを目的に、2泊3日の探究型学習ツアーを実施しました。探求ツアーでは、「森をつくる」「森の話を聞く」「森を知る」「森で遊ぶ」「森が育む水で楽しむ」の5つのテーマのもと、市内の小学5・6年生29名が植林活動や森林散策、森の香り作り、ボートアドベンチャーなどを体験しました。

日程

- 令和5年8月21日(月曜日)から8月23日(水曜日)の2泊3日

場所

- 群馬県利根郡みなかみ町

ツアーの様子

1日目の活動

出発式

- 取手市役所本庁舎敷地内の福祉交流センターに集合し出発式を開催。探求ツアーには、取手市内の小学5・6年生29名が参加しました。こどもたちは、これから始まる探求ツアーにとても緊張している面持ちでした。出発式では、市長からこれから体験する環境学習に対する激励の言葉をいただきました。

出発式を終え大型バスに乗車するこどもたち

植林体験

- 市役所を出発後、約4時間でみなかみ町にある宿泊先のホテルに到着。ホテルで昼食を取った後、大型バスからマイクロバス等へ乗り換え最初の活動となる標高約950メートルにある牧場跡地へと向かいました。牧場跡地に到着すると、こどもたちは、みなかみ町役場の職員から「森をつくる」をテーマに、なぜ森を再生する必要があるのかなど、樹木の役割や植林の仕方について説明を受けました。

- 植林作業では、こどもたちに小型のスコップと高さ1.5メートルほどのコナラの苗木が配られ、草の根がはびこった硬い地面を少しずつ掘り返し苗を一本一本植え、1時間ほどで100本の苗木を植えました。

みなかみ町役場の職員から樹木の役割や植林の仕方について説明を受けるこどもたち

コナラの苗木を受け取り、植林する場所に向かうこどもたち

- みなかみ町役場の職員から、ただコナラの木を植えるだけでは害獣に木の根が食い荒らされてしまい、木が育たなくなることがあるため、市や地元の農業協同組合が森の周りに網を張るなどの管理を行うことで、はじめて森を維持できると教わりました。また、今回のツアーを企画したみなかみ町体験旅行の福田さんからは、「人が一度手を入れた自然は、ずっと手を入れ続けていかないと守ることができない」と森を保全することの難しさを教えていただきました。こどもたちは、自分たちの植えたコナラの木が将来大きく育ってくれるのが楽しみだと話していました。

地面に穴を掘りコナラの苗木を植えるこどもの様子

みなかみ町の取組

- ホテルに戻り、みなかみ町役場の職員からみなかみ町の環境を守る活動やSDGsの取組について教えていただきました。その中で、取手市とみなかみ町は利根川で繋がっているため、利根川の上流にあるみなかみ町が水を大切にすることは、取手市で使われる水を守ることにつながるというお話がありました。

こどもたちは、ニュース等で見聞きしていたダムの水不足が、自分たちの飲料水となる利根川の上流のダムでも起きていることを知り、普段使っている水の大切さを再認識している様子でした。

利根川の写真を指さし水資源の大切さを説明するみなかみ町役場の小野さん

「熊撃ち猟師」高柳盛芳(たかやなぎ もりよし)さんの講話

- 夕食後は『森の話をきく』をテーマに、森の役割や狩猟について地元の自然ガイドで熊撃ち猟師でもある高柳盛芳(たかやなぎ もりよし)さんの講話を聞きました。高柳さんは講話の始めに、こどもたちがコナラの苗木を植林してきたことを聞き「コナラを植えることでどんぐりの実がなり、それをエサとするリスなどの小動物が増え、小動物を捕食する大型動物や猛禽類が生きられる。植林活動を行うことは、巡り巡って森の生態系を守っていくことに繋がる。」など、広葉樹を植林する意義についてお話しいただきました。

- 講話では、農家を熊の害から守るために、必要な数だけ狩ることで、うまく森の生態系のバランスが保たれるということを実体験も踏まえてお話していただきました。講話の後半には、実際に狩猟で使用している道具や仕留めた熊や鹿の骨、毛皮、多くの種類のキノコの写真などを交えたお話をしていただき、多くのこどもたちが高柳さんに質問しました。質問の中で、熊を狩猟するときに大変だったこととして、一頭の熊を3年間追いかけたと話していたことに、こどもたちはとても驚いていました。

高柳さんの呼びかけに対し、手を挙げて意見を発表するこどもたち

熊の頭蓋骨をもって説明する高柳さんと話を聞くこどもたち

2日目の活動

森の散策

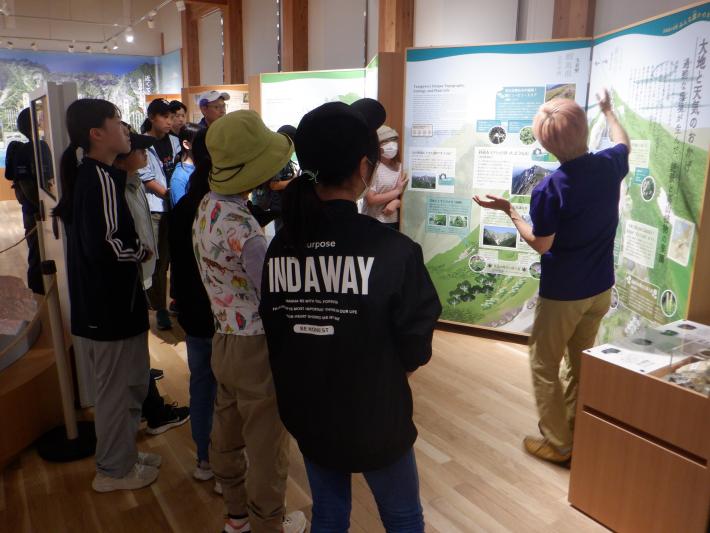

- 『森を知る』をテーマに、谷川岳インフォメーションセンターを見学し、谷川岳を案内してくれる自然解説ガイドさんから、谷川岳に生息する希少な高山植物の説明や、谷川岳周辺で繁殖している特定外来生物であるオオハンゴンソウの被害についてお話していただき、こどもたちは深い関心を寄せていました。

- センターを見学後、こどもたちは谷川岳ドライブインまで徒歩で森を散策しながら、自然の触れ合いや森林浴を楽しみました。道中には、駅舎まで標高差約70mで、462段(改札出口までの24段を合わせると486段)の階段を下る「日本一のモグラ駅」と呼ばれる土合駅(どあいえき)にも立ち寄り、こどもたちは息を切らしながら、階段を上り下りしていました。

谷川岳の高山植物について説明を受けるこどもたち

谷川岳の生物について電磁物をみるこどもたち

谷川岳の林道を散策しながら自然と触れ合うこどもたち

地下70mもある土合駅のホームに向かって階段を下る市職員とこどもたち

オオハゴンソウの除去作業

- 外来生物法によって特定外来生物に指定されている『オオハンゴンソウ』の除去を行いました。

- 除去作業に入る前に、自然解説ガイドさんからオオハンゴンソウは繁殖力がとても強い植物なので、種子がこぼれ落ちないように、除去をしたら地面に置かずに袋に中に入れることと注意がありました。

- こどもたちが猛暑の中、雑草をかき分けながらオオハンゴンソウの除去をしたことによって、オオハンゴンソウが繁茂していた周辺がきれいになり、自然解説ガイドさんから感謝と喜びの声をいただきました。

オオハンゴンソウとは

- 北米原産のキク科の多年生草で、明治中期に観賞用として持ち込まれたものが野生化し、全国に広がった。寒さや湿地に強く、繁殖力が高いため、在来植物の数を減少させるなど影響を及ぼしている。また、栽培、保管、運搬、野外に放つこと、譲渡することなどが禁止されている。

自然解説ガイドさんの説明を注意深く聞くこどもたち

オオハンゴンソウを駆除するこどもたち

オオハンゴンソウの種子がこぼれ落ちないように袋に詰めるこどもたち

谷川岳ドライブインで昼食をとるこどもたち

森の香りづくり体験

- 『森で遊ぶ』をテーマに、こどもたちが森を散策した際に採取した雑草を蒸留し、香りを抽出した蒸留水を作る体験を行いました。

- 体験では、こどもたちが班ごとに分かれ蒸留器に入れる雑草の部位について話し合い、葉や茎を混ぜた班、花と葉を混ぜた班など様々の部位で雑草を蒸留し、どんな匂いになるか楽しそうに話し合っていました。

- 蒸留機によって抽出された蒸留水は、班ごとに観察し、どんな色や匂いがするのかを話し合い、目に見えない匂いを様々な表現で発表しました。こどもたちからは、「青臭いにおい」、「甘ったるい匂いがする」、「鼻への刺激が強かった」といった様々な感想があげられました。

- こどもたちは、「特定外来生物や雑草も一つの命であるため、不要とされているものでも何かに活用できないか」という課題により、不要とされている特定外来生物やその他の植物の活用方法についてアイデアを出し合いました。こどもたちの間では、「匂いの強い雑草スプレーは防犯道具になる」、「ドッキリ使う」、「動物が近づかないように植林をした場所に使う」といった独創的なアイデアが飛び交いました。

雑草の蒸留水を抽出するのに使用した蒸留器

たき火体験

- 夜は、ホテル近くの広場で間伐材を利用したたき火体験を予定していましたが、雨のため室内で卓上にキャンドルを置き火を灯しました。こどもたちはキャンドルのあたたかい明かりの中、たき火で焼いて食べる予定だったマシュマロやクッキーを食べながら、一日を通して学んだ事の振り返りや、自分が将来住んでみたいまちや将来の夢などについて、お互いに語り合いました。こどもたちは各々が自分の将来の夢について楽しそうに語っていました。

1日の活動の振り返りについてグループになり活発に話し合うこどもたち

グループでまとめた結果を報告するこどもたち

キャンドルを囲うこどもたち

キャンドルを囲いながら語らうこどもたち

3日目

ボートアドベンチャー(朝)

- 『森が育む水で楽しむ』をテーマに、赤谷湖(あかやこ)でレイクラフティングを楽しみました。班ごとに8人乗りのゴムボートに乗り、インストラクターの指示に従って湖へこぎ出しました。こどもたちはゴムボートから湖に飛び込んだり、湖面に浮かぶごみを拾い集めたりしました。

- 赤谷湖は、利根川の支流である赤谷川によって形成され、みなかみ町内で利根川に合流し、下流の取手市に流れていきます。こどもたちは、自分たちが日々使っている水がみなかみ町から流れてくるものだと知り、とても驚いている様子でした。レイクラフティングの活動により、楽しみながらも水資源の大切さについて学んでいました。

ゴムボートに乗り、赤谷湖にこぎ出していくこどもたちの様子

レイクラフティングを行った赤谷湖

ツアーの振り返り

- ホテルに戻った後、ツアーの最後にみなかみ町体験旅行の福田さんからお話をいただきました。福田さんは、赤谷湖で拾ったごみや昔の赤谷湖の写真を見せながら、ひとりひとりがゴミ拾いなど、環境のためにできる行動をとっていくことが大切だと教えてくれました。

また、福田さんからは「探究ツアーで学んだことを取手市に帰って周りの人に広めることで、みんなの環境に対する意識が高まっていくきっかけになる」とのメッセージをいただきました。

湖で拾ったごみを見ながら話を聞くこどもたち

解散式

- 保護者が待つ取手市役所に到着。こどもたちは無事に2泊3日の探求ツアーを終えました。こどもたちからは「みなかみ町の環境についてよく知ることができた」「また探求ツアーがあれば参加したい」といった声があがりました。

- 今回の探求ツアーではコナラの植林活動やオオハンゴンソウの除去作業といったみなかみ町での環境活動を行いましたが、この探求ツアーをきっかけにこどもたちが自発的に身近な取手市の環境の課題を発見し、自らが設定した取手市の課題について情報を収集したり、解決に向けてどうするかを考えて成長していくことに期待しています。

3日間の探求ツアーを終え、保護者のもとへ向かうこどもたち

最後に

-

今回のツアーでは、報道機関から3日間の密着取材を受けました。朝日新聞および朝日新聞デジタル(有料)で今回のツアーの記事が掲載されています。新聞は、朝日新聞(茨城版)令和5年8月31日号で掲載され、取手図書館及びふじしろ図書館で閲覧が可能です。

関連リンク

PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。